朝夕が涼しくなり、快晴の日はすがすがしい季節となりました。

今回は難聴と認知症についてお話ししたいと思います。

国際的な医学雑誌に、高血圧・肥満・糖尿病・高脂血症・喫煙・社会的孤独・過度の飲酒・運動不足などとともに、難聴が認知症の危険因子の一つであることが示されました。

難聴で他の人とのコミュニケーションが少なくなると、活動性が低下したり、精神的に抑うつになったり、孤立・孤独といった社会的リスクにつながるためだと言われています。

その機序としては、難聴の人は聴力正常の人に比べて、音の情報を処理するために脳の労力をたくさん取られてしまうため、より高次の脳活動を行うことが難しくなり脳の萎縮が加速する説、難聴になると人と会って話したりすることが少なくなるために脳が萎縮し認知機能が低下する説、耳から脳に情報が届かなくなるため脳の活動が減って萎縮するなどの説があると言われています。(日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会HPより引用)

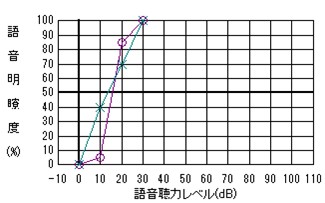

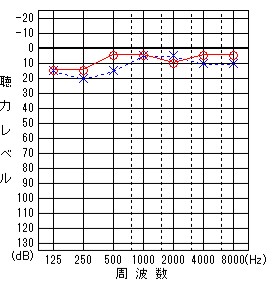

年を取ると耳が遠くなることは当たり前だから仕方ないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、放置すればこのように認知症となってしまう危険性がありますので、耳の聞こえにくい方には耳鼻咽喉科受診をお勧めします。

中耳炎や耳垢などによる難聴は治療で改善することもあります。また加齢による難聴は補聴器の使用をお勧めします。最近の補聴器はデザイン性が優れているものや、スマートフォンと連動させるなど高機能のものもあります。

難聴に適切に対処して、長く健康的に毎日を過ごしていただきたいと思います。